【はじめに】

バブル期から今に至るまで絶大な人気を誇る国家資格、通称 “宅建(たっけん)”

長らく「宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)」とされてきた名称が、平成 27 年には「宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)」(「宅建士(たっけんし)」)と改名され、よりステイタス性の高い “士(さむらい)族” への仲間入りを果たしました。

これは、職務の重要性の高さから国家がその地位を “ランクアップ” させたとも受け取れるもので、今後とも有望な資格だと思って間違いないでしょう。

今回は、その「宅建士」なる資格の魅力を少し違った角度からご紹介したいと思います。

「宅地建物取引士」の主な役割

多くの人にとっては一生に一度の大きな買い物となるであろうマイホームなどの不動産。

その取引には慎重にも慎重を期する必要があり、そうしたことから法律上不動産業者に設置を義務付けているのが「宅地建物取引士」なる不動産法規の専門家です。

不動産業者は従業員数 5 名に 1 名の割合で「宅建士」を置かなければならず、「宅建士」が重要事項を説明し、なおかつその書類に記名押印した上でなければ本契約に進むことはできません。

そうしたことから、不動産業界を目指すのであればもはや「宅建士」は必要不可欠な資格ともされています。

数ある国家資格の中でも有数の人気資格なので、詳しくなくても名前だけはご存知の方も多いのではないでしょうか。

参考サイト ⇨〖JQOS.jp 日本資格取得支援〈受験者数の多い資格〉〗

目指せ ! ペーパー宅建士 !

その人気の高さから大きな書店などでは専門コーナーなどが設けられ、またネット上でも宅建関係のサイトは数多く存在するため「宅建士」を受験するにあたって細かな情報収集に困ることはまずありません。

てなわけで、そういったものは専門業者様にお任せするといたしまして、今回ワタクシが声を大にしてご案内したいのは、ペーパードライバーならぬ “目指せペーパー宅建士!” なるものです。

自己の経験から “ただ持っている” だけでもこの資格は魅力大なので、是非オススメ & ご紹介させて頂きたく思った次第です。

合格の効力は “一生” ですので、比較的取得しやすい今のうちに狙わないテはありません。

「宅建士」の試験内容は ? 合格する秘訣は ?

「宅建士」試験は誰でも受験でき、知名度も人気も絶大ながら試験内容は単純なマークシート式 50 問のみで難易度もほどほど。

そして、受験者数は毎年約 20 万人程度で合格ラインは 35 点前後。

…と、これだけなら「運転免許より簡単そうじゃん !」と勘違いされてしまいそうですが、合格率は例年 15% 前後しかなく、決して簡単な試験などではございませんので勘違いなさいませぬよう。

“取得しやすい” と言ったのは司法書士や税理士など、あくまで他の法律系国家資格と比較してのことで、片手間の勉強で合格できるほど甘い試験ではありません。

ただ、俗に言う “受験テクニック” なるものをうまく駆使すれば、確実に自信のあるものが 30 問前後あれば(仮に合格ラインを 35 点とした場合)、かなりの確率で合格圏内に入れるかと思います。

【参考動画 / 宅建試験の難易度や平均必要勉強時間 etc】

〖【信じないで】宅建が簡単ってホントなの? 難易度をガチで解説します〗

高得点 GET の受験テクニック 等

“得点上乗せテク” を具体的に申しますと…

試験は 50 問すべてが四者択一方式で、正解はだいたい ❶ ~ ➍ にまんべんなく散らばっています。

例えば…

[2022 年度 正解番号:❶=11 / ❷=14 / ❸=13 / ➍=11 / 正解なしで全員正解=1]

[2023 年度 正解番号:❶=11 / ❷=12 / ❸=13 / ➍=14]

[2024 年度 正解番号:❶=11 / ❷=13 / ❸=12 / ➍=14]

といった具合。

で、それを踏まえた上での話になりますが、ようするに、まずは 50 問を最後まで一気に解き抜き(この時まったくわからなかった問題や、2つ or 3つに迷った問題には一切時間をかけずマークもしない)、最後の最後に “最も多くの正解が眠っていそうなどれか一つの番号” を分からなかった問題の残り全部にマークすればバッチシってワケです。

がコレ、口で言うのは簡単ですが、厳しい時間制限の中でサクっとこれを行うためには、やはり本番を想定して実際に練習なりをしておかなければ難しいかもしれません。

ちなみにワタクシ個人は本番でどうしたかと言えば…

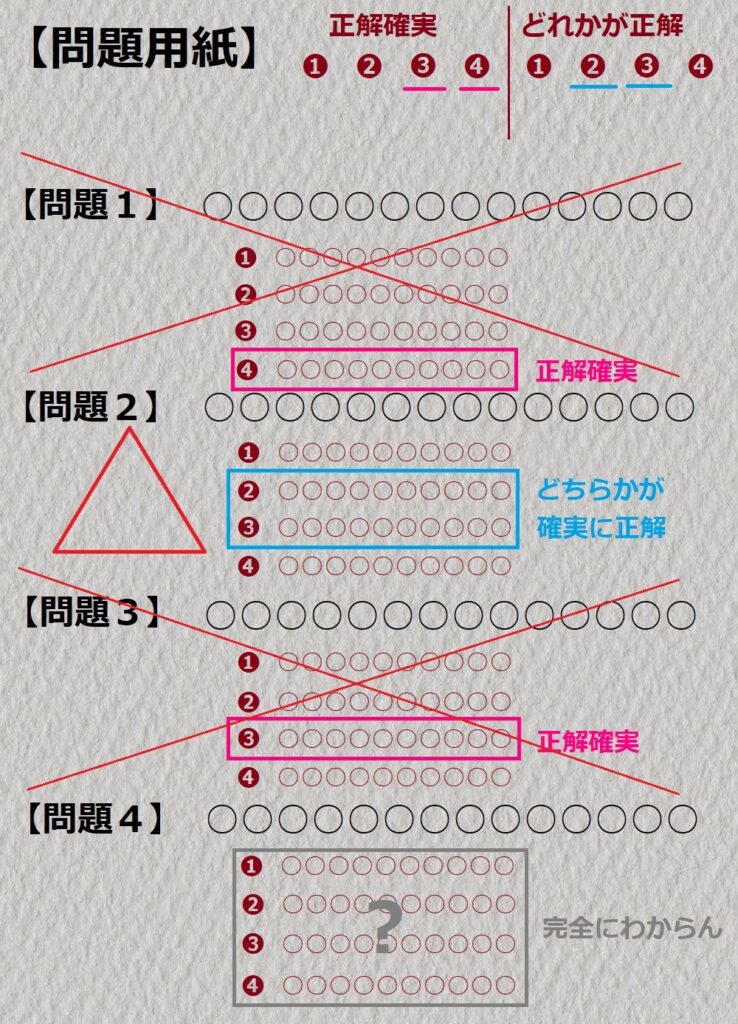

1. 正解確実な問題には、もう二度と目が行かぬよう問題用紙に大きな「✖」を入れる。

2. 問題用紙の余白に「❶・❷・❸・➍」(正解確実な解答番号のチェック用)を記し、正解確実な解答番号はその番号下に一つずつ五線(➔正)を書き入れていく。

3. 解答番号4つのうち、2つ、あるいは3つに迷った問題が出てきたら、問題用紙に大きな「△」を入れる。

4. ⇧の2.で記しておいた「❶・❷・❸・➍」の横にもう一つ「❶・❷・❸・➍」(正解かもしれない解答番号のチェック用=どれかが正解確実な解答番号のチェック用)を記し、“迷ったすべての解答番号” の下に五線を書き入れていく。

5. ⇧の2.&4.で記した二つの「❶・❷・❸・➍」を見比べて最も高確率で正解が拾えそうな番号を直感的に導き出し、残りすべてをそれにマークする。

6. 余った時間で、「△」の問題のうちじっくり考えれば分かりそうな問題から順に解いていく。

⇩ イメージ ⇩

てな感じでしょうか。

例えば、全 50 問中正解確実な問題が 28 問あったとし、その正解番号が[❶=6コ / ❷= 10 コ / ❸=5コ / ➍=7コ]だったと仮定しましょう。

もし残りの 22 問すべてがまったくのチンプンカンプンだったならマークすべきは「❸」以外にありません。

これでも最低6点の UP は見込めます。

が、その 22 問の中に「△」を記した問題が多くあり、かつ、その中でもし「❸」よりも「❶」に多くの “五線” が記されてあったとすれば、「❶」を選んだ方が確率的にはより多くの点が拾えるかもしれません。

“確率論” をもっと突き詰めればさらなる高得点を狙える方法もありましょうが、おそらくほとんどの受験者においてはこうした “余計なこと” に注力する時間的余裕などないはずで、上記方法あたりがまず限界ではないでしょうか。

…というか、これらは運任せの要素が大きく、本人のためにもよろしくない話なので、最低限のお勉強だけはしっかりいたしましょう。(苦笑)

ま、合否のほどはともかく、「宅建士」試験の勉強内容は実生活上も役立つことが多いので、学生・主婦・フリーターの方等の自己啓発や、他の上級資格へ向けてのステップアップなどを目的として挑戦されるのもまたよろしいのではないでしょうか。

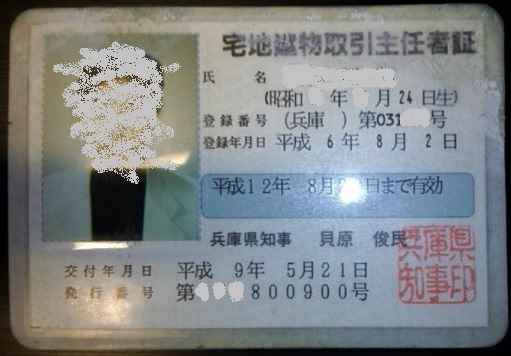

【ペーパー宅建士 余談】 哀れボロボロのわが主任者証! 受験動機は “エバれる身分証が欲しかった” というただそれだけ★

かく言うワタクシ…

一応「宅地建物取引主任者」時代に試験を合格した “ペーパー宅建士” です。

今の法律はほとんどチンプンカンプンですが…

若かりし頃、運転免許証よりエバれる身分証(写真参照)が欲しいというただそれだけの動機で受験し、不動産業界には今も昔も全く興味はございません。

ボロボロの主任者証が年月を感じさせます。(涙)

「宅建士」試験合格の大きなメリット

「宅建士」の試験に合格すれば、たとえ不動産業界に携わらなくとも大きなメリットが得られるカモ…です。

これはワタクシ自身の経験ですが、履歴書の資格欄に “宅建合格” とあればほとんどの面接担当者は大きく興味を示し、そして不動産とは縁もゆかりもない業種・業態ばかりであるにもかかわらず多数の応募先から採用を頂きました。

どうやらこれは「宅建士」という資格の人気や知名度が絶大なことによる現象のようで、“不動産” だの “資格” だのにウトい方ほど “有名な試験=超難しい試験” だと勘違いしている方が多く、ゆえに過剰な反応を起こしやすいのだと思われます。

また、詳しく知っている方であっても “「宅建士」試験の合格者なら信頼できる人物であろう” とこちらも好印象を持ってもらえるようです。

少なくとも “自分はいい加減な人間ではありません” ってことをこの資格ひとつがきっちりとアピールしてくれましょう。

「宅建士」の資格といえばどうしても “不動産業界でしか活かせない” と思われがちですが、売買契約など民法の知識なんかは幅広い業種で必要とされますし、何より日常生活で何かしらのトラブルに見舞われた際は大きな武器にもなりえますので、どなたであれ学んでおいて損はありません。

“知っている者が勝つ” は法律の大原則です。

【参考動画 / 人気の資格・食いっぱぐれない資格・初対面で注目される資格 etc】

〖資格TOP5/一生食いっぱぐれない/一目置かれる/ビジネス力アップ/就活生が取るべき資格/意味のない資格/資格選び「3つのポイント」/勉強を始める前に「リスクとメリット」を知ろう【ランキング超分析】〗

「宅建士」への近道はコレ

〖好きこそものの上手なれ〗

…の言葉通り、やはり効率よく学習を進めるためには

「法律って面白い !」

「もっと詳しく知りたい !」

といったモチベーションが最も大切で、楽しく勉強ができれば覚えが早いだけでなく脳の奥深くにもしっかりと定着されます。

ただ、六法全書を購入してやみくもに読み込んだところで、面白くないばかりか初学者なら何をいっているのかまず理解できません。

例えば【民法第 189 条】に…

〖善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得する〗

といったものがありますが、この短い条文ですら “善意” と “占有” と “果実” の法的な意味がきっちり理解できていなければおそらくチンプンカンプンでしょう。

“果実”=“くだもの” と思った時点でもはやアウト。

日常使う “善意” や “果実” の意味と法律上の意味がまったく違うため、多くの方は “分かるようで分からない条文” のはずです。

ワタクシはこうした違いもよく理解せぬまま我流での独学を貫いたため、合格までに大きく遠回りをいたしました。

また、独学では情報にうとくなりがちで、頻繁になされる法改正などにも機敏に対応できません。

「面白い」や「楽しい」と思えるのはきっちり理解できてこそであり、最短合格を目指すなら、やはり必要な情報が一早く入手でき、効率よく学習が進められる “何か” に頼るのがベターかと思われます。

その “何か” は数多くありますが、歴史も古く、資格取得に特化した組織の代表格といえばやはり「大原学園」ではないでしょうか。

累計の生徒数や合格者数などその実績は言うまでもありませんが、この春より「宅建士」も含めた一部の通信講座で「双方向オンライン授業」(Web ライブ)が導入され、受講のバリエーションがなお一層豊富になりました。(以下参考動画参照)

【大原学園 / 参考動画】

〖【講義体験動画】資格の大原/オンライン校〗

教室通学・映像通学・各種通信講座(Web ライブ・Web 通信・DVD 通信・資料通信)などなど、各自の生活スタイルに合わせた学習が幅広く可能な「大原」の宅建コース。

10 月の試験に向け、是非ご自身に合ったものをご検討されてみてはいかがでしょうか ?

【大原学園 / 資料請求・詳細】

◆セールスポイント◆

本気になったら大原学園が母体の教育サービス。

通学の学習スタイルは従来から人気が強いが、通信教育の申込者も増加中。◆こんな方にオススメ◆

転職、または自身のスキルアップをしたい社会人の方。

就職活動の目的で、簿記、旅行業務取扱管理者、宅建士などを目指す学生の方。◆時間のない方には◆

自分の都合に合わせて短時間で効率よく学習でき、何度でも繰り返し学習可能でフォロー体制も充実している通信教育がオススメ。◆その他◆

最近は、時間の達人シリーズも人気で、隙間時間を有効に使えるのが good。

対象講座は、社会保険労務士、宅建士、行政書士、中小企業診断士、税理士。大原出版株式会社

その他【宅建士】資格取得のご参考に★

【スタディサプリ】

【参考動画いろいろ / 週末・週一だけのバイトや副業にも最適な宅建士資格】

〖【副収入】宅建を生かして副業で月10万稼ぐ方法とは〗

〖【徹底解説】宅建士を活かせる副業7選。最強の副業、未経験でも出来る仕事、稼げる度、リモートの可否についても話します。【2024年版】〗

〖宅建士資格を活かして副業で収入を増やす5つの方法を紹介!〗

〖【🔰未経験でも月収100万円以上?】週末宅建士という不動産の副業についてメリットと注意点をまとめました!〗

〖【在宅ワークOK!】宅建士におすすめの稼げる副業3選~春日部つむぎ解説〗

お申込み等にあたっては再度リンク先にて詳細確認をお願いいたします。

【オススメ記事】

コメント