【はじめに】

「エレベーター」 という乗り物で、やはり誰もが気になるのは “落下” についてではないでしょうか。

まずこれについてはご安心を。

最も恐ろしい “ロープ切れ = 落下 = 即死” といった事故は近代のエレベーターではほぼありえません。

言いかえれば、カゴの ”落下防止装置” が発明されたがゆえに、“ヒト” を乗せるためのエレベーターが世に普及した のです。

改良を重ねられてきたこの装置は、現在 “非常止め装置” と呼ばれ、法律によってわが国のエレベーターには設置が義務付けられています。

怖い落下もコレで安心! ロープ式エレベーターに必須の安全装置 “落下防止装置”とその進化版 “非常止め装置”

元祖 “落下防止装置” は誰が発明した?

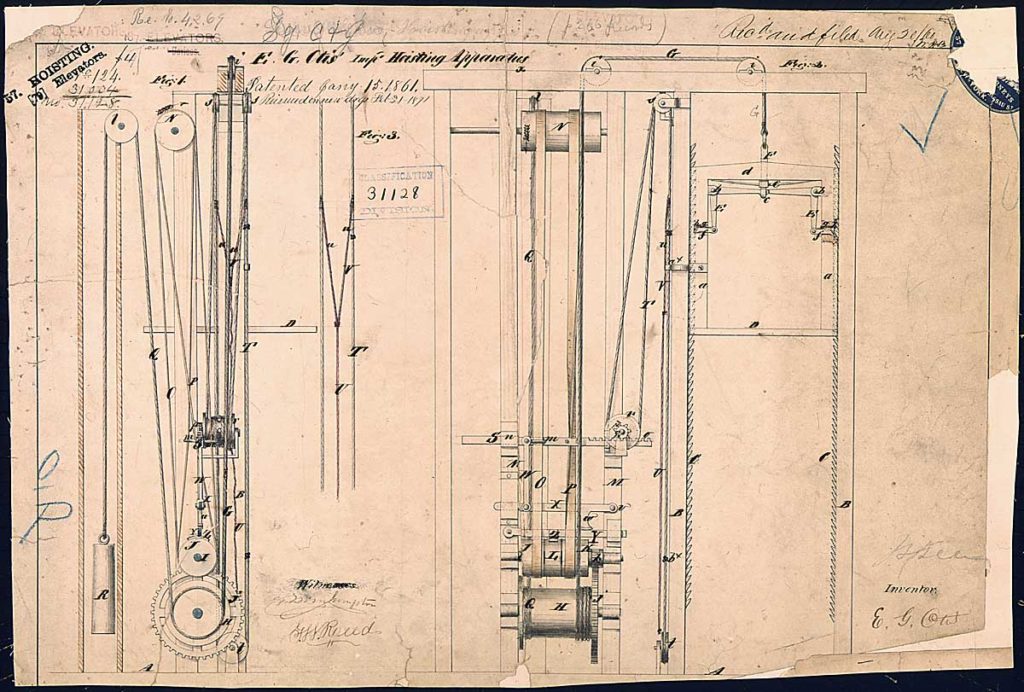

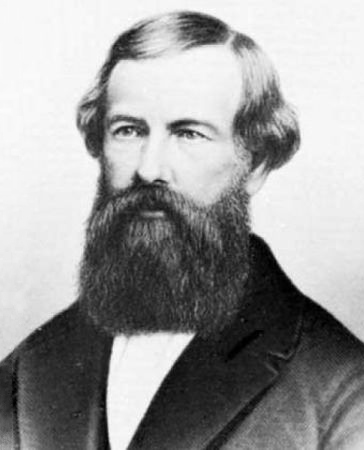

“非常止め装置” とは、アメリカの “エリシャ・グレーブス・オーチス”(写真参照:Wikipedia より)が 1852 年に発明した落下防止装置の進化版で、この装置によりこれまで数多くの命が救われてきました。

オーチスは発明後、ニューヨークにおける博覧会の会場で、自ら乗り込んだエレベーターのロープを切らせてその安全性を見事実証したそうです。

機械式エレベーターのデビューが 1835 年なので、そのわずか 17 年後に画期的な発明がなされたことになります。

現在の “非常止め装置” を制御する心臓部、「調速機(ガバナー)」の役割と仕組み

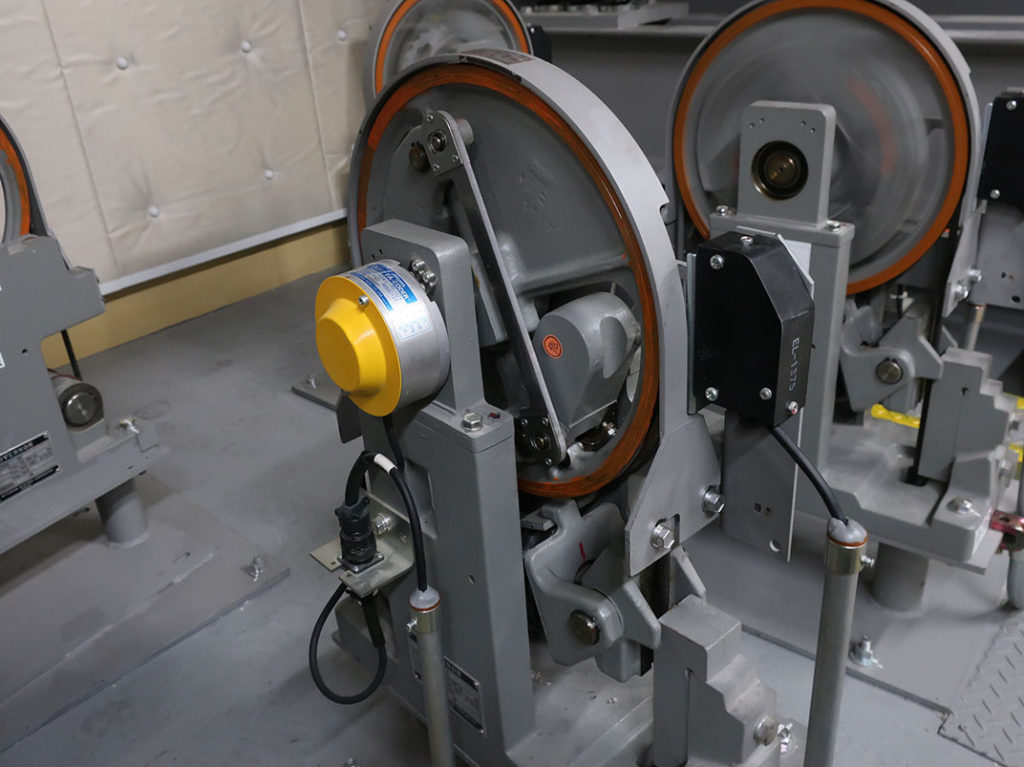

“非常止め装置” のしくみは比較的シンプルで、最上部の “巻上機” のそばに「調速機(ガバナー)」なる機械(写真参照:Wikipediaより)が設置されており、そこから最下部にまで伸ばされた「ガバナーロープ」なるロープの一部分をカゴに接着させ、連動させることによってスピードを読み取り、落下を食い止める、といったシステムです。

(ピンとこないかもしれませんので、下に専門家の分かりやすい動画も貼り付けてあります)

ロープ切れによる “落下” が検知されれば、カゴと一体となってガイドレール(カゴ横に垂直に設置された鋼のレール)を滑っているストッパーが即座に作動されます。

調速機は、“ロープ切れによる落下” だけでなく、上昇時も含めたスピード全体を監視しているため、状況によっては電源 OFF やブレーキコントロールなどで調整したりもします。

ロープ(ワイヤー)そのものの 安全性・耐久性・寿命 は?

1 本のロープは多数の鋼が寄り集まって構成されており、3 本以上 のロープによってカゴは吊り上げられています。

仮に他のロープが全部切れて残り 1 本だけになったとしても、満員のカゴを支障なく動かせることができるそうです。

“すべてのロープが切れる” なんてことは考えにくいですが、ロープの寿命は約 10 年 とされており、メンテナンスの不備などがあれば皆無とは言いきれないでしょう。

※ 写真:イメージ

急停止も危険! エレベーターの速度によって制御されている “非常止め装置” のブレーキの効き具合

世の中には建物の高さや用途などによって、様々なスピードのエレベーターが存在します。

高速運行しているエレベーターが “非常止め装置” で急ストップしてしまうと、カゴの中のヒトに大きな衝撃を与えて別の危険が生じます。

そうしたことから “非常止め装置” には主に “早ぎき式”(急停止させる)と “次第ぎき式”(緩やかに停止させる)の使い分けがあって、わが国の法律では通常速度が “分速 45 メートル” を超す早いエレベーターには “次第ぎき式” のものしか採用することができません。

最後は超アナログ! 全てのブレーキコントロールが間に合わなかった時の最終安全装置はなんと “バネ”(衝撃緩衝システム)‼

上の、“次第ぎき式” などはカゴが停止するまでの距離が当然に長くなるので、もし最下階付近で “落下” が起これば、止まりきれず地面に激突してしまう恐れもあります。

そうした危険性も含め、昇降路の最下部(最上部もですが)には、ショックをやわらげるための “衝撃緩衝システム” の設置が法律により義務付けられています。

最上階と最下階には、行き過ぎたカゴにブレーキをかけるための検知システムも設置されていますので、衝撃緩衝システムはまさに “最後の砦” といった感じでしょう。(写真:Wikipedia より)

【参考動画】(京都エレベーター)

〖エレベーターのロープが切れても止まる仕組みを実際の映像と共に解説してみました〗

【近代ロープ式エレベーターの一般的な原理・構造・仕組み】 高層ビル普及の立役者、“カウンターウェイト方式” とは

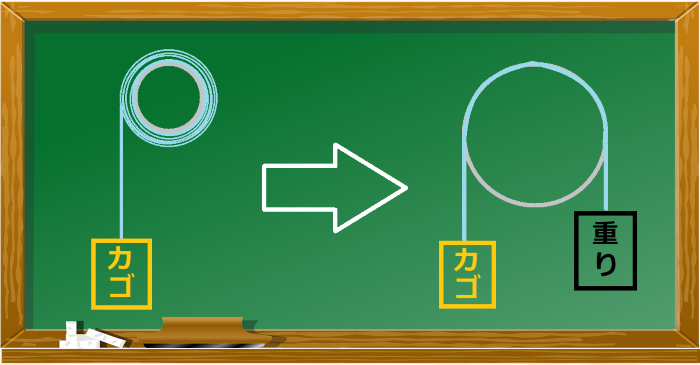

“非常止め装置” と並んで高層ビルの誕生に一役買ったのが、“カウンターウェイト方式” といわれる構造です。

これはロープを巻上機にグルグルと巻き付けてカゴを上げるのではなく、カゴとつながったその反対側のロープの先端に “釣合いおもり” をぶら下げ、その重さを利用して効率よくカゴを上下させる、といった原理です。

高層ビルのエレベーターになぜこの方式が不可欠なのかは、例えば、高層ビルの屋上から地上まで届くヨーヨーがあったとして、普通のヨーヨーと同じように遊べるか、というのを考えればわかりやすいかもしれません。

ヒモが超長くなればそれを巻き付けるヨーヨー本体も超デカく重くなります。

それで遊ぼうものなら、とてつもなくデカい体と強大な腕力が必要になる…ってわけです。

高層ビルの最上階に超巨大で超パワフルな巻上機を設置することなど、まずムリといっていいでしょう。

“カウンターウェイト方式” の採用は、高層ビルのエレベーター設置を可能にした だけでなく、“釣合いおもり” が反対側でストッパーの役割を果たすことによって、カゴの最上階や最下階の “通り過ぎ事故” を防止する、といった安全面にも大きく貢献しています。

“釣合いおもり” とカゴのウェイトバランスが制御不能に陥ったら…

“カウンターウェイト方式” でぶら下げる “釣合いおもり” の重さは、ざっくり言えば「定員の約半分の人数」が乗り込んだカゴと同じくらいに調整されています。

当然、人数がそれより多かったり少なかったりした時は、カゴは上がったり下がったりと勝手に動こうとしますので、制御基盤とブレーキシステムがそれをうまくコントロールしているわけです。

が、その制御基盤やブレーキシステムが故障してしまったら…

物理の法則に従うがまま、カゴは上なり下なりに “暴走” することになります。

ロープ式エレベーターの “落下” 以外の 制御装置・安全装置

エレベーターの事故で “落下” に次いで恐ろしいのが “暴走”(停止すべき場面でいきなり動き出す)ではないでしょうか。

カゴが停止して乗り降りがなされている時に突如上昇や下降をしだすと、最悪、フロアの床面や天井とカゴの間に挟まれるといった恐ろしい事故につながります。

エレベーターは本来停止すべき状況では動かないよう設計されていますが、それらを制御しているメイン基板やブレーキそのものに故障が発生すれば意味をなしません。

実際それで亡くなった方もいらっしゃいます。

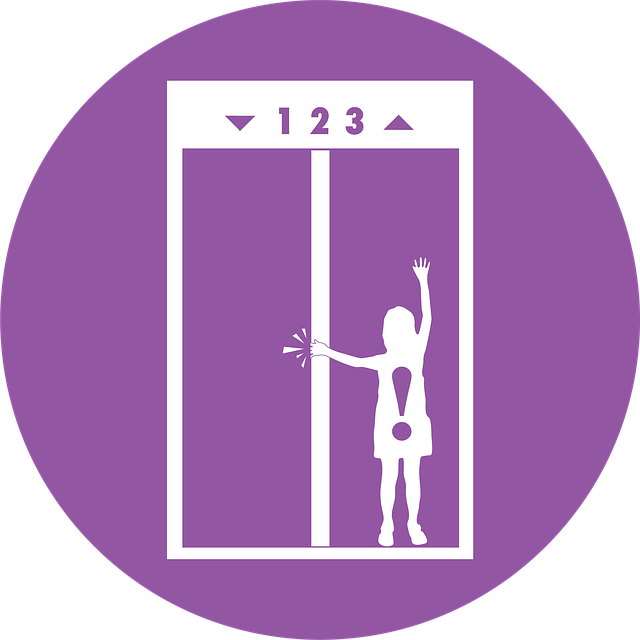

そうしたことから、その防止を目的として、平成 21 年 9 月 28 日以降に設計されたエレベーターには法令によ り “戸開走行保護装置” の設置が義務付けられました

ちなみにこれ、「戸開」の部分の読みが “とびらき” なのか “こかい” なのか、どうもはっきりしていない様子。

気になる方は こちら の記事をどうぞ。

なお、平成 21 年 9 月 27 日以前のエレベーターについての実装状況は所有者や管理主体の判断によってまちまちらしく、平成 28 年の調査では 2 割程度の設置しか確認されていません。

ただ、確認申請を伴うような大規模リニューアルをするなど、一定の要件下ではそれらにも設置が義務付けられることになりますので、少しずつは増えていくかと思われます。

扉に挟まれても大丈夫? エレベーターの暴走防止制御装置(安全装置) “戸開走行保護装置” とは

千葉県北西部地震での “閉じ込め事故” や、東京都港区で起きた “戸開き走行死亡事故” をきっかけとして、エレベーターの安全に対する法律(建築基準法施行令)が平成 21 年に大きく見直されました。

そのひとつとして設置を義務付けられたのが、この “戸開走行保護装置(UCMP)” といわれるものです。

“二重ブレーキシステム” ともいわれるこの装置は、

【カゴの停止位置が著しく移動した場合】

【挟まれる等、ドアが完全に閉まりきっていない状態でカゴが動き出した場合】

に独自の回路で速やかにカゴを止めるといったものです。

“暴走” はメイン回路の異常やメインブレーキの故障が主な原因と考えられるため、それらの異常を、メイン回路から外した “別回路” で検知させ、さらに “別ブレーキ” でカゴを止めさせる、といったのが当システムの役割となります。

法令により、脱出するための上下幅が 1 メートル を切らないポジションにてカゴを停止させなくてはいけません。

エレベーターのその他制御装置・安全装置(地震時管制運転装置・停電時自動着床装置)

“戸開走行保護装置” とともに、平成 21 年の法改正で設置が義務付けられた制御装置・安全装置として、“地震時管制運転装置” や “停電時自動着床装置” などもあります。

どれも似たような名称でイラッときますが、すべて読んで字のごとしです。

ざっくりいえば、前者は、

【地震時の初期微動(P 波)を検知 ⇨ 直近階でカゴを止める ⇨ ドアオープン】

後者は、

【停電発生によるカゴ停止 ⇨ 補助電源作動 ⇨ 直近階にカゴを誘導 ⇨ ドアオープン】

…といったシステムです。

なお、地震の場合は「震度 4」をラインとして、その後 “通常運転” に戻るか “点検待ち” になるかに分かれます。

“地震時管制運転装置” の有無にかかわらず、地震の揺れを感じたら、まずは全フロアのボタンを押し、最寄りの階から即座に脱出するよう心掛けましょう。

また “停電時自動着床装置” の装備がなされてなくても、補助電源によって必ず非常灯は点灯しますので真っ暗になることはありません。

備え付けの非常電話で連絡をとった後、落ち着いて救助を待ちましょう。

利用者に周知させるため “戸開走行保護装置” と “地震時管制運転装置” の設置済みエレベーターには、カゴ内に専用マーク(下画像)を表示するよう協力が呼び掛けられています。(表示の義務はありません)

これらのマークが表示されていれば、より安全なエレベーターだといえるでしょう。

エレベーターのその他雑学・豆知識(起源・ボタンキャンセル・席次 等)

エレベーターの起源はアルキメデス?

古代ローマの “アルキメデス” の考案した、滑車を利用した人力のエレベーターが起源とされています。

紀元前 236 年のことだそうです。

(写真:Wikipedia より)

押し間違えたボタンはキャンセル(リセット)できる?

2005 年以降製造のエレベーターならキャンセル可能なものが多いそうです。

方法は製造メーカーによってまちまちですが、“2 連打” か “5 連打” か “長押し” のどれかをすれば効くであろうとのことです。

犯罪防止もあって「キャンセルボタン」といったものはあえて設置されておらず、また民間マンションなどでは、同様の観点から上記リセット方法すら不可能なものも多いようです。

エレベーター内での上座や下座の席次は?

日本での話しですが、乗り込んで左奥が “1 番手”、右奥が “2 番手”、手前操作盤ナシが “3 番手”、手前操作盤アリが “4 番手”、になります。

左右ともに操作盤があれば左が “3 番手” です。

とりあえず操作係は下っ端の役目となります。

世界最速のエレベーターは?

コロコロと記録は塗り替えられていますが、2020 年 7 月時点では、中国広州市の「CFT ファイナンスセンター」に設置されている日立製エレベーターが世界最速とのこと。

分速 1260 メートル = 時速 75・6㎞ だそうです。

ランキング上位の大半は、ほぼ日本のメーカーだとか。

“ホームエレベーター” や “階段昇降機” の設置費用は?

ホームエレベーターで 300 万程度 ~、階段昇降機(写真)で 50 万程度 ~、が相場のようです。

エレベーターの定員計算ってひとり何㎏で算出?

国によってさまざまのようですが、日本のエレベーターでは一人頭 65㎏ を基準として定員計算されています。

少しでもたくさんのヒトが乗れるようダイエットを心掛けましょう。

日本で最初のエレベーターは?

1842 年に水戸藩主、徳川斉昭が偕楽園の「好文亭」に設置した、“食事などを運ぶ人力の運搬装置” が日本初のエレベーターだとされています。

茨城県水戸市の “偕楽園” は、金沢の “兼六園”、岡山の “後楽園”、とならぶ「日本三名園」のひとつで、梅の名所としても有名。

「好文亭」は空襲で全焼しましたが、昭和 30 年から3年がかりで復元されました。

(写真:Wikipedia より)

日本で最初の電気式エレベーターは?

1890 年に浅草に建てられた 12F 建ての「凌雲閣」に設置されたものが、日本初の “電気式” エレベーターだとされています。

関東大震災の被害により建物ともども現存はしていませんが、「凌雲閣」の完成した 11 月 10 日が “エレベーターの日” として制定されその足跡を残しています。

最後に

いやはや、“法律面” といい “つくり” といい、日本のエレベーターがいかに “安全安心” な乗り物なのかってことを、自身としても本記事を記すにあたって今回初めて知ることができました。

自宅マンションやオフィスビルなどで毎日エレベーターに乗りながら、何の知識もなく、

『いつかロープが切れるのでは』

『いつか落ちるのでは』

と心のどこかで不安を感じていた方は、ここまでお読み頂けたのなら、以後少しは安心してエレベーターに乗って頂けるのではないでしょうか。

今後ともビルの “高さ競走” とともに “スピード競走” も激化していくであろうエレベーター市場。

いつの日か宇宙にまで伸びるエレベーターもできるとかできないとか…

何はともあれ、今後とも人命重視の姿勢だけは崩さないでいただきたいものです。

スピード競走も、度を過ぎれば “非常止め装置” が必要になってくるかもしれませんね。

【オススメ記事】

コメント